11月の安心かわら版

温かい一杯で健康に。体調に合わせたお茶の選び方

だんだんと秋が深まり、ゆったりと過ごしたい季節になってきました。そんなくつろぎのひとときに最適なのは、温かい一杯のお茶。ひとくちにお茶といってもさまざまな種類がありますが、その違いは味や香りだけでなく、健康効果にもあるといいます。東洋医学に詳しい国際薬膳師の大坪モモさんは、次のように話します。

「東洋医学の世界では、お茶は古くから健康維持や不調の緩和等に用いられてきました。私たちがよく飲む身近なお茶にも、薬膳的な性質を持つものが多くあります。健康のためにレシピを学んだり、サプリメントを飲み続けたりすることはなかなかできないという人でも、毎日数杯のお茶を飲むことは続けやすいと思います。ぜひ、体調に合わせてお茶を選んでみてください」(大坪さん)

そこで、今回は東洋医学の視点で、身近なお茶が持つ薬膳的な性質や、どんなときに飲むのがおすすめなのかについてご紹介します。

緑茶

緑茶には、体内の余分な熱を取る特徴があります。暑さでのどが渇いたときに体の熱を取って潤すほか、熱による頭痛やめまい、目の充血等を抑える性質も。そのほか、食べすぎたときの消化不良、下痢、むくみ等の改善にも役立ちます。ただし、寒い季節や冷えが気になるときは、飲みすぎないようにしましょう。

ジャスミン茶

ストレスによる精神不安や緊張感が強いとき、ため息が止まらないとき、うつ症状が見られるとき等におすすめです。ストレスにともなう胃腸の不調をやわらげる性質もあり、胃痛、腹痛、下痢等を緩和します。

ハトムギ茶

体内の余分な水分を排出する性質があり、むくみをやわらげる性質が高いのが特徴です。胃腸虚弱をともなう疲れ、食欲不振、下痢の改善にもいいでしょう。炎症を抑えてうみやたんを排出する作用もあるので、ニキビやはれもの、せき、たん等を抑えたいときにもおすすめです。

黒豆茶

体内の水分の循環を高める性質があり、むくみのほか、関節のはれや痛み等を改善します。血液循環をよくして解毒する作用もあるため、皮膚の化膿、水虫、吹き出物等をやわらげる特徴もあります。老化予防にもいいでしょう。

杜仲茶

杜仲には体を温めて腰回りの器官をサポートする性質があり、冷えや冷えをともなう腰痛、性機能の低下、頻尿、遺尿(おねしょ)等の改善に役立ちます。寒い季節におすすめのお茶ですが、手足のほてりが強い人や口や唇の乾燥が強い人は、控えめにしましょう。

そのほか、紅茶は体を温める作用が強いため、冷えが強い人や寒い季節におすすめです。ウーロン茶は体を冷やしも温めもしない性質で、どのような体質の人にも飲みやすいお茶です。麦茶には体の熱を取る性質があるので、夏場はおすすめですが、寒い季節は控えめにするのがいいでしょう。

こうしたお茶の性質は、毎日数杯ずつを飲み続けることで感じられるようになります。リラックスタイムの習慣として取り入れて、健康と美容にお役立てください。

監修 大坪モモさん

国際薬膳師、東洋医学ライター。健康雑誌編集部をへて、東洋医学関連の書籍・コンテンツ等の企画制作に数多く携わり、国際薬膳師に。東洋医学に関して初心者の方にも、その魅力をわかりやすく伝えることに力を入れている。オンライン講座も開講している。

https://twitter.com/MomoOtsubo

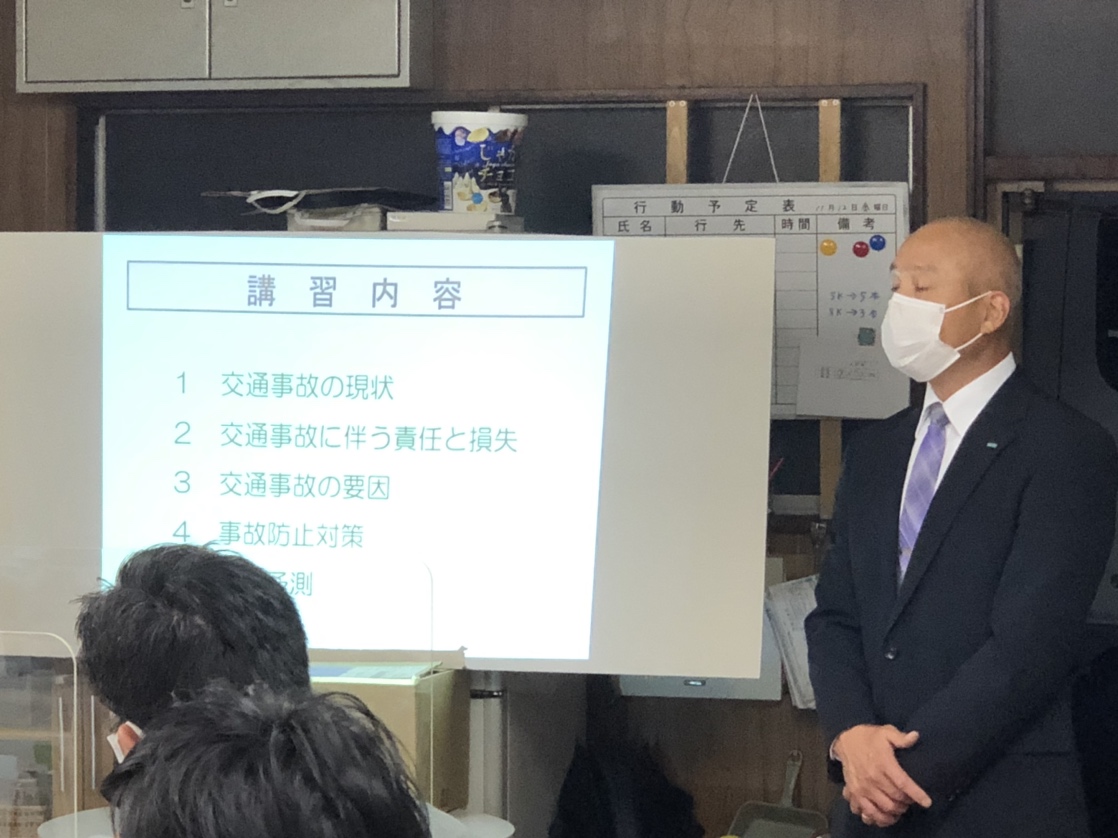

安全運転アドバイス

行楽シーズンになると、観光地などへのドライブを計画されている方も多いでしょう。そこで今回は安全で快適な行楽ドライブを確保するためのポイントをまとめてみました。

余裕のあるドライブ計画を立てる

行楽ドライブに出かけるときは、前もって余裕のある計画を立てましょう。計画を立てる際には、特に次の点に留意しましょう。

(1)渋滞を考慮して時間にゆとりを持たせる。

(2)帰りは行きよりも疲れが出やすいので、さらに時間に余裕を持たせる。

(3)休憩場所(サービスエリアや道の駅など)と休憩時間をあらかじめ定めておく。

(4)行楽地での過密な観光スポット巡りは、急ぎや焦りを生んだり、疲労の原因になるので、観光スポット巡りにも余裕を持たせる。

出発前に車両の点検や携行品のチェックをする

(1)車両点検

出発前に、燃料や冷却水の量、エンジンオイルの量、タイヤの空気圧、タイヤの残り溝などをしっかり点検しましょう。

※高速道路を走行する場合は、燃料や冷却水の量、エンジンオイルの量の点検が義務づけられています(道路交通法第75条の10)。

※高速道路を走行する場合は、タイヤの空気圧をやや高めにしましょう

(2)携行品のチェック

渋滞による長時間の停止や車両故障等に備えて、出発前に、非常信号用具(発炎筒等)、停止表示器材、飲料水、軽食用食糧、携帯トイレなどが備えられているかチェックしましょう。

※非常信号用具は、備え付けが義務づけられています(道路運送車両の保安基準第43条の2)。

※停止表示器材は、高速道路を走行する場合に備え付けが義務づけられています(道路交通法第75条の11及び同法施行令第27条の6)。 なお、全員が乗車したら、全員がシートベルト(子どもの場合はチャイルドシート)を正しく着用しているかどうかを必ず確認しましょう。

走行中にカーナビを注視しない

慣れない場所や知らない所を走行するときは、カーナビに頼りがちになりますが、走行中にカーナビを注視すると、周囲の状況に対する注意が欠けて事故を起こす危険性が高まります。そのため走行中のカーナビの注視は禁止されています(道路交通法第71条第5号の5)。やむを得ずカーナビを注視しなければならないときは、必ず安全な所に車を止めてから行いましょう。

※「注視」とは、そのときの運転環境によって異なりますが、通常では2秒以上見続けることとされています。

周囲の車の動きに注意する

行楽地では周囲の車よりも、目当ての場所の看板や案内板などに視線が向かいがちで、周囲の車の運転行動の変化に気づくのが遅れるおそれもあります。しかも、行楽地は道路に不案内な車も多く、急な進路変更をしたり、右左折などのために急に減速や停止をする車も見られます。したがって、車間距離を十分にとるとともに、意識して周囲の車の動きに注意するようにしましょう。

歩行中の観光客の動きに注意する

行楽地を歩く観光客は、景色に見とれたり土産物店や名物料理店などに目が向いて、車に対する注意が薄れている場合があります。また、団体の観光客は前を行く人につられて歩き、自分で安全確認をしないことがあります。歩行中の観光客が多い道路では、状況に応じて徐行や一時停止を行うなど慎重に走行しましょう。

なお、道路脇に観光バスが停車しているときは、その陰からバスを降りた観光客が出てくるかもしれないと予測して走行しましょう。行楽地では周囲の車よりも、目当ての場所の看板や案内板などに視線が向かいがちで、

周囲の車の運転行動の変化に気づくのが遅れるおそれもあります。しかも、行楽地は道路に不案内な車も多く、急な進路変更をしたり、右左折などのために急に減速や停止をする車も見られます。したがって、車間距離を十分にとるとともに、意識して周囲の車の動きに注意するようにしましょう。

運転途中の飲酒は絶対にしない

行楽地のなかには「地酒」や「地ビール」などのお酒が有名な所もあります。行楽地に到着してレストランなどで食事をとるとき、引き続き運転するのであれば、たとえ少量であっても絶対に飲酒をしてはいけません。

歩行中の観光客の動きに注意する

必ず安全な所に車を止めてから行いましょう。

※「注視」とは、そのときの運転環境によって異なりますが、通常では2秒以上見続けることとされています。