5月の安心かわら版

マスク着用で急増する口呼吸を「舌トレ」で解消

リスクから身を守るために、欠かすことのできないマスク。しかし一方で、マスク着用の影響で口呼吸に悩む人が増えています。本来、呼吸は鼻でするものですが、マスクを着用していると息苦しさから無意識に口呼吸になってしまうケースが多いといいます。

とはいえ、マスクをすると必ず口呼吸になるというわけではありません。内科医で口呼吸に詳しい今井一彰医師は、「マスクの着用によって無意識に口呼吸になってしまうのは、舌の筋肉が衰えている可能性が高いです」と話します。

「舌は筋肉のかたまりで、卵3個分、約150gの重さがあります。舌の筋力がある場合はその重さを支えることができるため、口を閉じたときに舌が上あごにぴったりとくっついています。ところが、舌の筋力が落ちてしまうと舌の重さを支えきれなくなり、舌が下あごへと垂れ下がってその重みで口が開きやすくなり、無意識のうちに口呼吸になりやすいのです」(今井さん)

口呼吸は自分自身で気がつかない場合も多いといいます。口を閉じたときに、舌が上あごから完全に離れている、舌先が前歯の裏に当たっている場合は、舌の筋力が落ちている状態。口呼吸にならないように注意が必要です。

では、口呼吸になるとどのようなデメリットがあるのでしょうか。

正常な呼吸である鼻呼吸の場合、吸った空気は鼻の奥の鼻腔にびっしりと生えている線毛(粘膜上に生えている直径1/1000ミリの毛)と粘液によって細菌やほこり、有害物質等が取り除かれて浄化されます。また、鼻腔を通った空気は十分に温められて加湿されるため、気道や肺の冷えや乾燥を防ぎます。

一方、口呼吸の場合は、細菌等が含まれた空気がダイレクトに気管に入り、肺へと送られるため、かぜやインフルエンザ等の感染症にかかりやすくなってしまいます。また、冷たく乾いた空気がそのまま気管に入るため、気管支が冷えて乾燥し、免疫機能が低下しやすくなります。こうした弊害によって、口呼吸になると感染症をはじめ、アレルギー性疾患やリウマチ、認知症等、全身のさまざまな疾患リスクが高まることがわかっています。

口呼吸は、舌の筋力を鍛えることで改善することが可能です。そこで今井さんがおすすめするのは、「あいうべ体操」による舌トレ(ベロトレ)。誰でも簡単にできる舌の筋力トレーニングで、その方法は次の通りです。

【あいうべ体操】

「あー」と口を思い切り大きく開く。

「いー」と口を大きく横に広げる。首に筋が張るくらいまで広げる。

「うー」と口を強く前に突き出す。「べー」と舌を出して下に伸ばす。

あごの先をなめるようなイメージで思いっきり伸ばす。

「『あいうべ体操』は、1日に10回ずつを3セット行うことを目安にしてください。続けることで、口呼吸から鼻呼吸へと改善されていきます。声は出しても出さなくても、どちらでもかまいません。体が温まっている入浴時に行うのが特におすすめです」(今井さん)

新型コロナも感染症のひとつであり、その意味でも、舌を鍛えて口呼吸を改善することはとても重要です。毎日の舌トレをぜひ実践してみましょう。

監修者 今井一彰さん

内科医、 東洋医学会漢方専門医、日本病巣疾患研究会副理事長。みらいクリニック院長。「病気は口からやってくる」という理論のもと、舌を鍛えて口呼吸を鼻呼吸に変えることで自然治癒力を高め、「可能な限り、薬を使わないで病気を治す」ことを目指した治療をしている。その取り組みは、「世界一受けたい授業」「名医のTHE太鼓判! 」「林修の今でしょ! 講座」「おはよう日本」「あさイチ」等、各メディアで数多く紹介されている。『4分でウォーキング1時間分! 全身がやせる「ゆるHIITダイエット」』(PHP研究所)、『免疫力を上げ自律神経を整える 舌トレ』(かんき出版)ほか、著書多数。

https://mirai-iryou.com/

安全運転アドバイス

通勤、レジャーなど日常生活におけるさまざまな場面で幅広く利用されています。そのため、車の運転時に自転車と遭遇しないということはほとんどないといってよいでしょう。ドライバーには自転車を保護する義務があります。そこで今回は、自転車を保護し事故を防止するためのポイントをまとめてみました。

自転車の側方通過時は安全な間隔をとるか徐行する

自転車は車道通行が原則です。そのため、車道の左端に「自転車ナビマーク」が表示されている道路も少なくありません。この「自転車ナビマーク」は法令に基づく道路標示ではなく、自転車の走行ポジションを示すために設けられているものです。したがって、「自転車専用通行帯※」とは異なり、自転車以外の車両が通行しても違反行為にはなりませんが、自動車のドライバーには自転車を保護する義務があります。追越しや追抜きなどのために自転車の側方を通過するときは、自転車のふらつきなどを予想して、安全な間隔を空けるか徐行する必要があります。 特に、次のような自転車はふらつくおそれがありますので、十分な注意が必要です。

・子どもを乗せた二人乗りや三人乗りの自転車

・前後に荷物を積んだ自転車

・スマートフォンやヘッドフォンを使用している自転車

・高齢者の乗った自転車・犬を散歩させている自転車

※「自転車専用通行帯」とは、自転車以外の車両(軽車両を除く)の通行が禁止されている通行帯をいいます(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令・規制 標示109の6)。したがって、道路外施設に入るために 右左折するなどやむを得ない場合を除いて、自動車の 通行は禁止されています(道路交通法第20条第2項)

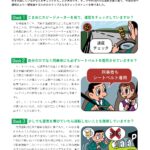

歩道等を横切るときは一時停止して自転車の有無を確認する

駐車場などの道路外施設に出入りするために、歩道や路側帯を横切るときは、その直前で一時停止して、左右の安全を確認しましょう。なお、道路外施設から車道に出ようとする際に、一気に歩道等を横切って車道の手前まで進行してから停止するという車も見かけられますが、これは違反行為となるだけでなく、自転車の進路を妨害する危険な行為であり、事故やトラブルの要因にもなります。

見通しの悪い交差点からの自転車の飛び出しに備える

警察庁交通局が公表した「令和2年中の交通事故の発生状況」によると、自転車が当事者(第1・第2)となった交通事故発生件数は67,673件、そのうち「出会い頭事故」は32,695件で全体の48.3%、ほぼ半数を占めています。「出会い頭事故」の多くは、見通しの悪い交差点で発生していると考えられますから、生活道路などを走行するときは、スピードを抑えるとともに、路面の十字路や丁字路の標示にもよく目を配って、小さな交差点を見逃さないようにし、自転車の飛び出しに備えましょう。 また、一時停止の標識や標示のある交差点では一時停止して自転車の有無を確認するとともに、そうでない交差点でも左右の見通しのきかない場合には徐行が義務づけられていますので、そうした交差点では徐行して自転車の有無を確認しましょう。

交差点左折時は同一方向からの自転車を見落とさない

交差点を右左折するときは、横断してくる自転車をしっかり確認する必要がありますが、特に、左折時は同一方向から進行してくる自転車が死角に入って見落としやすくなりますから、交差点に接近するときには、前もって車道の左端や歩道に自転車がいないかどうかを確認しておくようにしましょう。また、交差点の右左折時は徐行が義務づけられていますから、必ず徐行して横断自転車の有無を確認しましょう。 なお、自転車を確認しても、自車のほうが先に行けると判断して事故につながるケースがあります。交差点に接近した自転車は加速することもよくありますから、決して自車のほうが先に行けるとは判断せず、自転車が通過するのを待つようにしましょう。

自転車の動きを予測した運転をする

自転車は、駐車車両などの障害物を避けるために道路の中央に進路変更したり、歩道を通行していた自転車が歩行者を避けるために、歩道から車道に進路を変更してくることがあります。自転車の進路の先の状況に注意を払わず、漫然と運転していると自転車の動きが予測できず、進路変更に気づくのが遅れてしまいますから、自転車の前方の状況にもよく目を配り、進路変更など自転車の動きを予測した運転を心がけましょう。