2025年11月号 イデヤのFP通信

ご挨拶

11月は七五三の季節です。晴れ着姿の子どもたちを見かけると、家族の喜びとともに、子どもの成長が社会全体の希望であることを感じます。

日本ではこの秋大きく政治が動きました。一人ひとりの子どもが健やかに育ち、夢を持って生きていける社会に向かうとよいですね。

お手元に保険料控除証明書は届いていますか?

保険料控除証明書は年末調整や確定申告に必要になります。再発行には時間がかかることがあります。もしお手元にない場合には早めにご連絡ください。

今月号のちょっと気になるお金のコラム

大阪・関西万博は2500万人を超える来場があり盛況のうち幕を閉じました。55年前の大阪万博の来場者は約6400万人、運営黒字額は195億円でした。

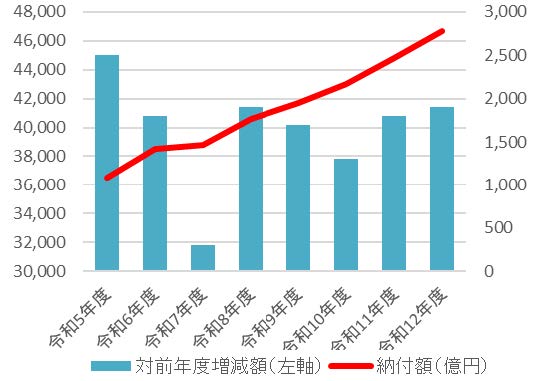

健保組合 半数が赤字

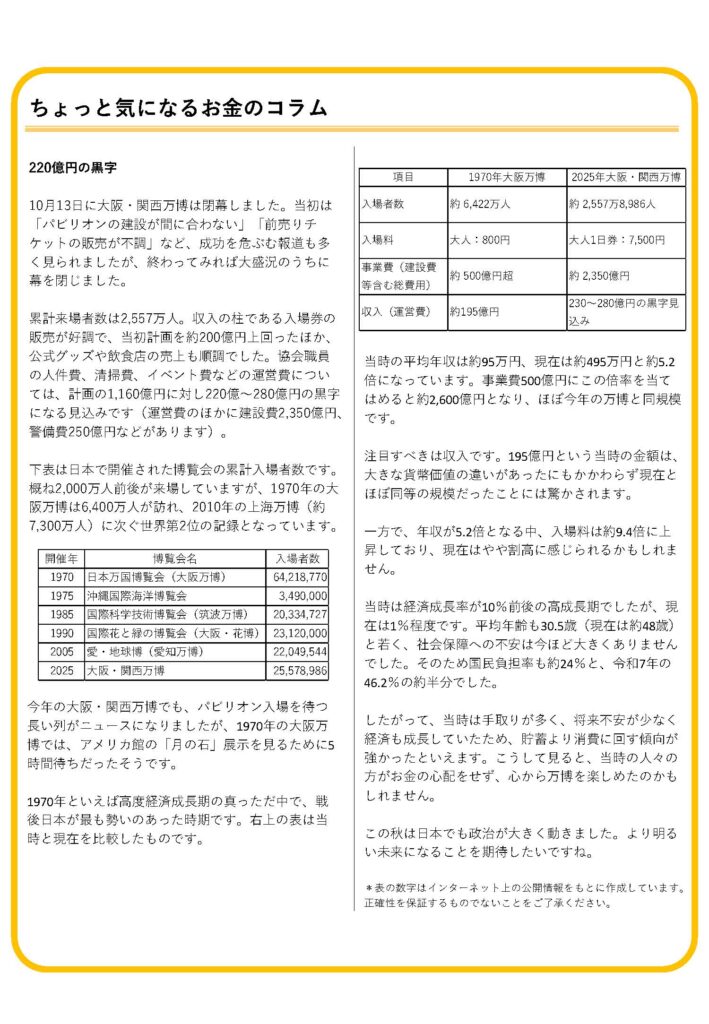

健康保険組合連合会(健保連)は、令和6年度の決算見込みを発表しました。これによると、全体では145億円の黒字となり改善が見られたものの、依然として約半数の660組合(47.9%)が赤字となっています。保険料収入は賃金上昇や保険料率引き上げの影響で9兆1,444億円(前年度比+4.9%)に増加しましたが、支出も膨張しています。その中でも特に注目されるのが、高齢者医療制度への拠出金です。下図はその推移と今後の見通しを示したものです。

現在3兆8,591億円の拠出額は、後期高齢者の増加に伴い令和12年度には4兆6,700億円に達すると予想されています。先月(2025年10月)から高齢者の医療費の自己負担割合が一部見直されたように、今後は「受給と負担のバランス」をめぐる議論がますます加速していくと考えられます。制度の方向性を見据え、将来に向けた一層の備えが求められる時期に来ているのではないでしょうか。

ちょっと気になるお金のコラム

220億円の黒字

10月13日に大阪・関西万博は閉幕しました。当初は「パビリオンの建設が間に合わない」「前売りチケットの販売が不調」など、成功を危ぶむ報道も多く見られましたが、終わってみれば大盛況のうちに幕を閉じました。

累計来場者数は2,557万人。収入の柱である入場券の販売が好調で、当初計画を約200億円上回ったほか、公式グッズや飲食店の売上も順調でした。協会職員の人件費、清掃費、イベント費などの運営費については、計画の1,160億円に対し220億~280億円の黒字になる見込みです(運営費のほかに建設費2,350億円、警備費250億円などがあります)。

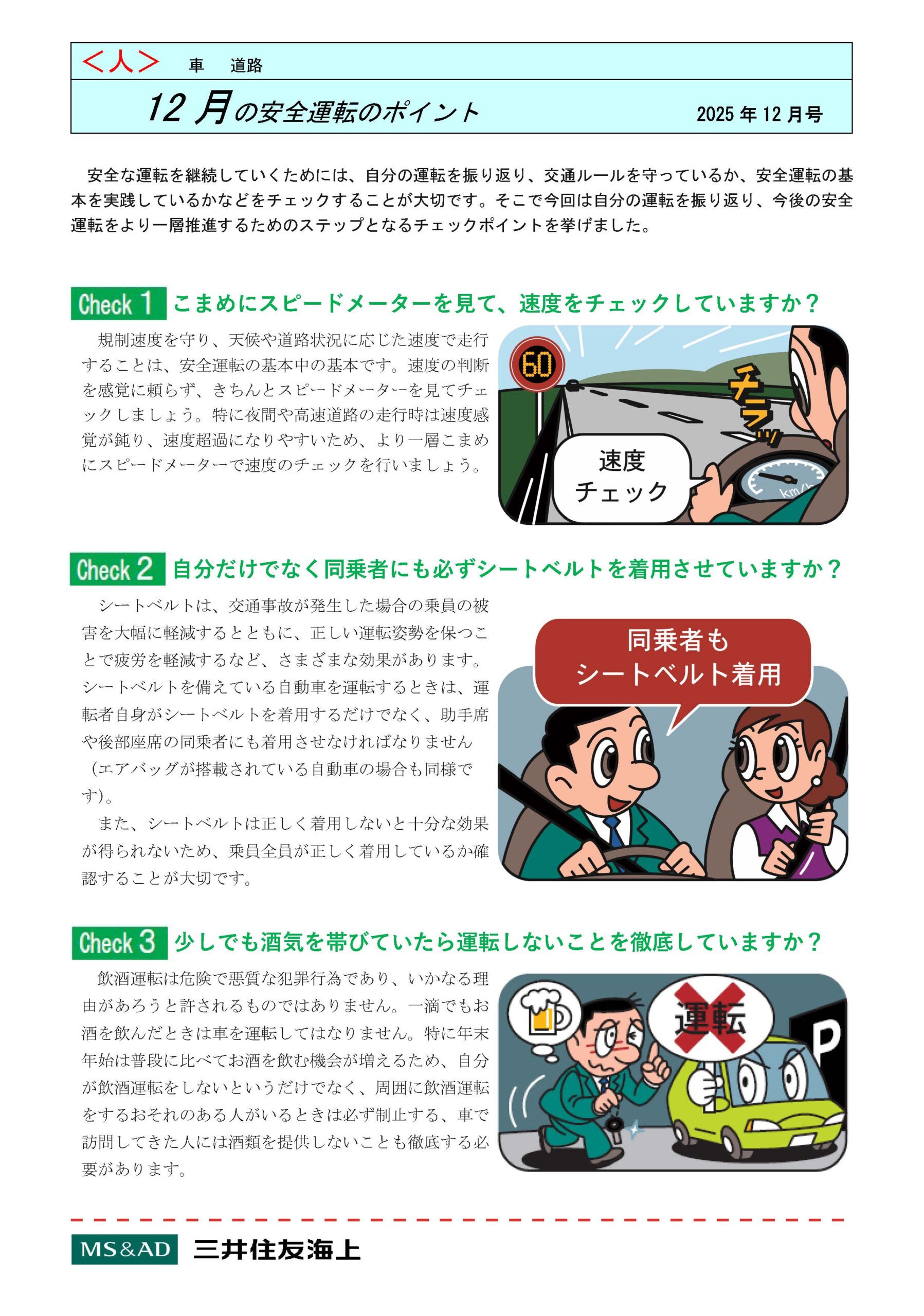

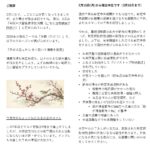

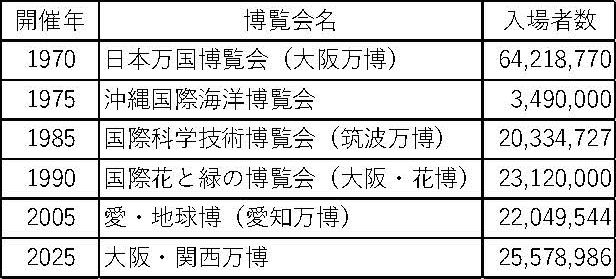

下表は日本で開催された博覧会の累計入場者数です。概ね2,000万人前後が来場していますが、1970年の大阪万博は6,400万人が訪れ、2010年の上海万博(約7,300万人)に次ぐ世界第2位の記録となっています。

今年の大阪・関西万博でも、パビリオン入場を待つ長い列がニュースになりましたが、1970年の大阪万博では、アメリカ館の「月の石」展示を見るために5時間待ちだったそうです。

1970年といえば高度経済成長期の真っただ中で、戦後日本が最も勢いのあった時期です。右上の表は当時と現在を比較したものです。

当時の平均年収は約95万円、現在は約495万円と約5.2倍になっています。事業費500億円にこの倍率を当てはめると約2,600億円となり、ほぼ今年の万博と同規模です。

注目すべきは収入です。195億円という当時の金額は、大きな貨幣価値の違いがあったにもかかわらず現在とほぼ同等の規模だったことには驚かされます。

一方で、年収が5.2倍となる中、入場料は約9.4倍に上昇しており、現在はやや割高に感じられるかもしれません。

当時は経済成長率が10%前後の高成長期でしたが、現在は1%程度です。平均年齢も30.5歳(現在は約48歳)と若く、社会保障への不安は今ほど大きくありませんでした。そのため国民負担率も約24%と、令和7年の46.2%の約半分でした。

したがって、当時は手取りが多く、将来不安が少なく経済も成長していたため、貯蓄より消費に回す傾向が強かったといえます。こうして見ると、当時の人々の方がお金の心配をせず、心から万博を楽しめたのかもしれません。

この秋は日本でも政治が大きく動きました。より明るい未来になることを期待したいですね。

*表の数字はインターネット上の公開情報をもとに作成しています。正確性を保証するものでないことをご了承ください。