2025年11月 安全運転アドバイス

車の前後に特定の運転者であることを示す標識(運転者標識)を付けた車を表示自動車といいます。今回は、運転者標識の種類や表示自動車を保護する運転についてまとめてみました。

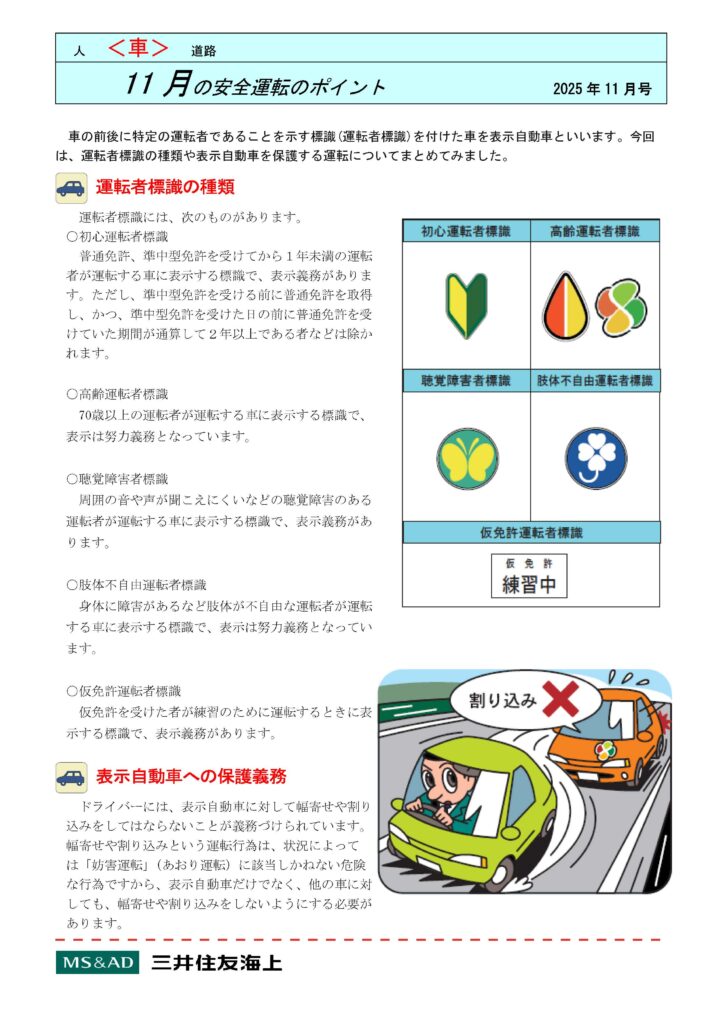

運転者標識の種類

運転者標識には、次のものがあります。

○初心運転者標識

普通免許、準中型免許を受けてから1年未満の運転者が運転する車に表示する標識で、表示義務があります。ただし、準中型免許を受ける前に普通免許を取得し、かつ、準中型免許を受けた日の前に普通免許を受けていた期間が通算して2年以上である者などは除かれます。

○高齢運転者標識

70歳以上の運転者が運転する車に表示する標識で、表示は努力義務となっています。

○聴覚障害者標識

周囲の音や声が聞こえにくいなどの聴覚障害のある運転者が運転する車に表示する標識で、表示義務があります。

○肢体不自由運転者標識

身体に障害があるなど肢体が不自由な運転者が運転する車に表示する標識で、表示は努力義務となっています。

○仮免許運転者標識

仮免許を受けた者が練習のために運転するときに表示する標識で、表示義務があります。

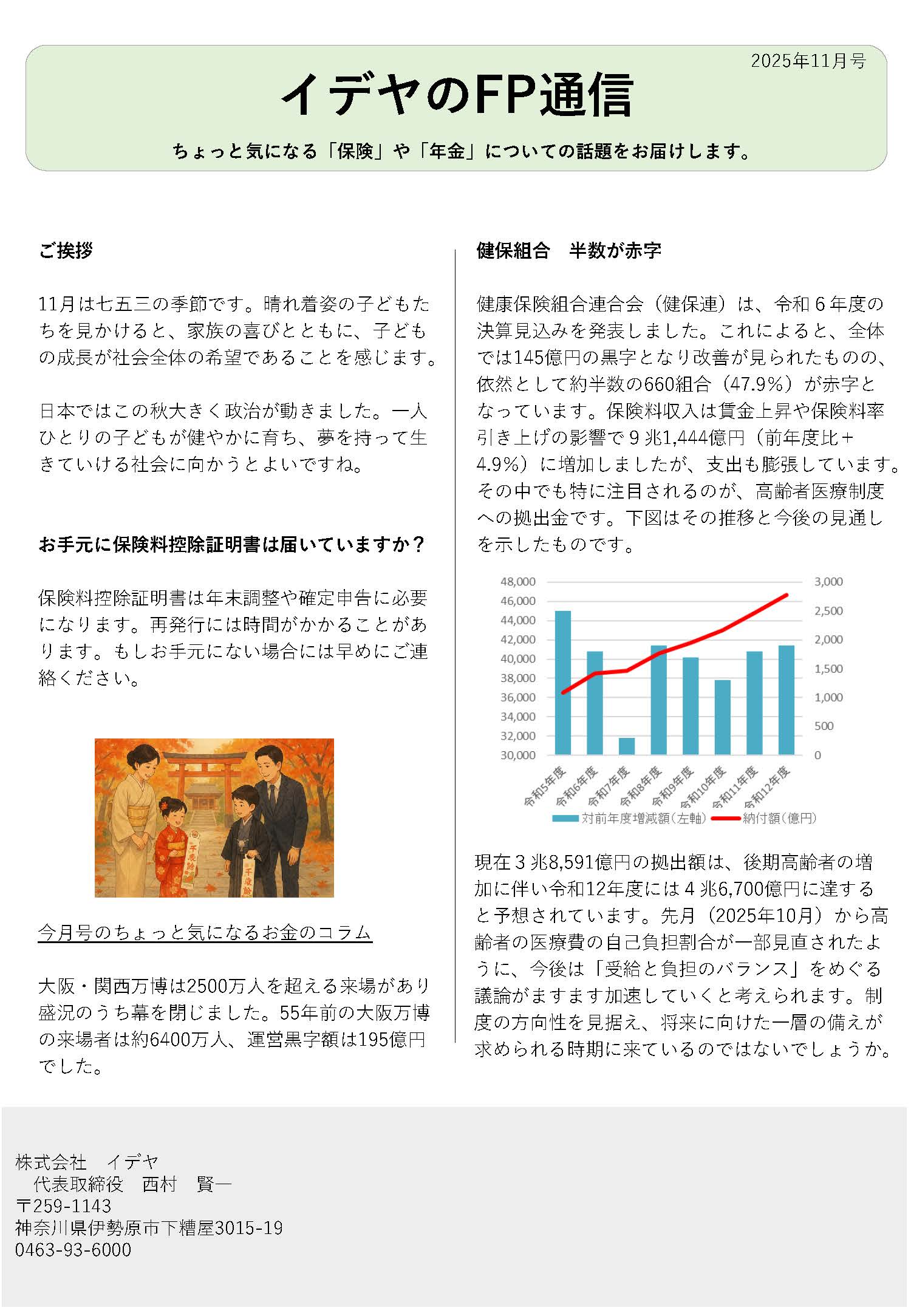

表示自動車への保護義務

ドライバーには、表示自動車に対して幅寄せや割り込みをしてはならないことが義務づけられています。幅寄せや割り込みという運転行為は、状況によっては「妨害運転」(あおり運転)に該当しかねない危険な行為ですから、表示自動車だけでなく、他の車に対しても、幅寄せや割り込みをしないようにする必要があります。

表示自動車への配慮

表示自動車のうち、標識の表示が義務づけられているのは「初心運転者標識」、「聴覚障害者標識」、「仮免許運転者標識」の3つです。表示が義務づけられているということは、表示自動車の存在をはっきりと周囲の車に知らせる必要があるだけでなく、周囲の車も、表示自動車に対して特に配慮をした運転することが求められていると考えましょう。

◆初心運転者標識表示自動車への配慮

初心運転者は、右折時や合流時のタイミングがうまくとれないことがあります。交差点で右折しようとしている初心運転者標識表示自動車があるときは、停止をしても後続車に追突されるおそれがなく、かつ、自車の左側から接近してくる二輪車などもいない場合には、停止して初心運転者標識表示自動車を先に右折させてあげましょう。合流時も同様です。

◆聴覚障害者標識表示自動車への配慮

聴覚障害者は音が聞こえにくいため、特に後方からサイレンを鳴らして接近してくる緊急自動車の発見が遅れたり、進路を変更しようとする聴覚障害者標識表示自動車に対して接近している後続車が「危険ですよ」という意味でのクラクションを鳴らしても、その音が聞こえず進路変更をしてくることがあります(そのため、聴覚障害者標識表示自動車には特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)の装着が義務づけられています)。片側2車線の道路で隣接する車線の前方を聴覚障害者標識表示自動車が走行しているときは、自車に気づかず進路変更してくるかもしれないと考えて車間距離をとるとともに、追い抜きや追い越しはできるだけ控えましょう。

◆仮免許運転者標識表示自動車への配慮

仮免許運転者標識を表示した車の多くは、自動車教習所の教習指導員が同乗しており、規制速度を守る、黄信号で停止する、横断歩道に横断しそうな歩行者がいるときは横断歩道の手前で停止するなど、交通ルールに従った安全運転の基本を実践しています。仮免許運転者標識を表示した車が前を走っているとイライラするドライバーも見かけられますが、本来は見習うべき運転をしているため、追い越しや追い抜きをしようと考えず、適切な車間距離をとって追従し、同様の安全運転を心がけましょう。