2025年7月号 イデヤのFP通信

ご挨拶

今年の土用の丑の日は7月19日と7月31日です。土用とは立春・立夏・立秋・立冬の直前約18日間を指し、その期間中の丑の日を「土用の丑の日」といいます。夏の土用の丑の日に鰻を食べる習慣は、江戸時代中期に、暑さで売れ行きが落ちていた鰻屋の店主から相談を受けた平賀源内が、「本日丑の日」と書いた立札を掲げて宣伝したことが始まりと言われています。それが功を奏し、「土用の丑の日=鰻を食べる日」という習慣が広まりました。夏バテしやすいこの時期は、栄養をしっかりとって暑い夏を乗り切りましょう。

今月号のちょっと気になるお金のコラム

日本人の平均保有金融資産は1374万円。目標貯蓄額は3088万円でした。この差を埋めるためにだれでもできることは?

県外や海外で医療機関を受診した場合は?

夏休みに県外や海外にお出かけの予定がある方も多いのではないでしょうか?お出かけの前に、海外や県外で医療機関を受診することになった場合の準備や手続きを確認しておきましょう。

国内旅行では、医療費無償化制度の対象となる子どもが他府県で受診した場合、診療費を一度自己負担し、帰宅後に居住地の窓口で払い戻しを申請します。払い戻し手続きには、受診証明書や領収書などが必要になります。旅行先の医療機関に再度必要書類を取りに行くのは困難な場合もあるので、事前に領収書の記載項目や申請期限をお住まいの自治体のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

海外で医療機関を利用した場合、海外旅行保険だけでなく、国民健康保険等の海外療養費制度を活用できる場合があります。支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます(美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬は給付の対象外)。帰国後に所定の申請をすると、一部費用が払い戻されます。制度の適用条件や必要書類は自治体や加入している健保組合によって異なるため、出発前に加入している健保組合などで確認しておくとよいでしょう。

しっかり準備をして、どうぞ楽しい旅行をお楽しみください。

ちょっと気になるお金のコラム

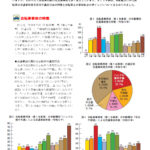

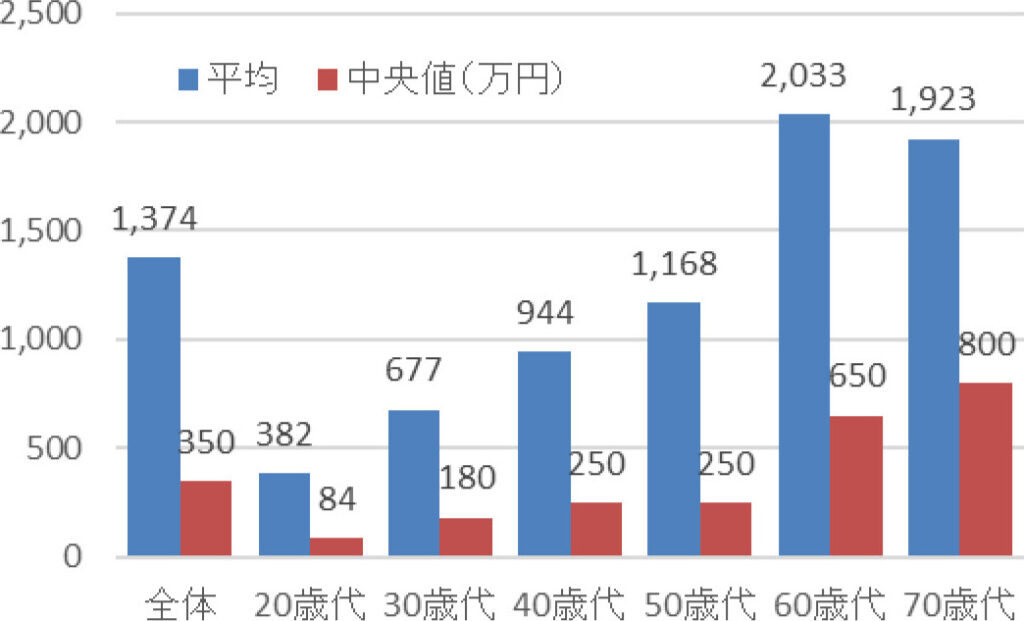

日本人の貯蓄額は?

「家計の金融行動に関する世論調査2024年(二人以上世帯調査)」によると日本人の平均貯蓄額は1374万円、中央値は350万円でした。下表は年代別と全体の金融資産の平均と中央値です。平均だと桁外れに多い人の数字が反映するのに対し中央値は金額の順に並べた真ん中の値で貯蓄額などを見るときにはより実態に近いとされています。

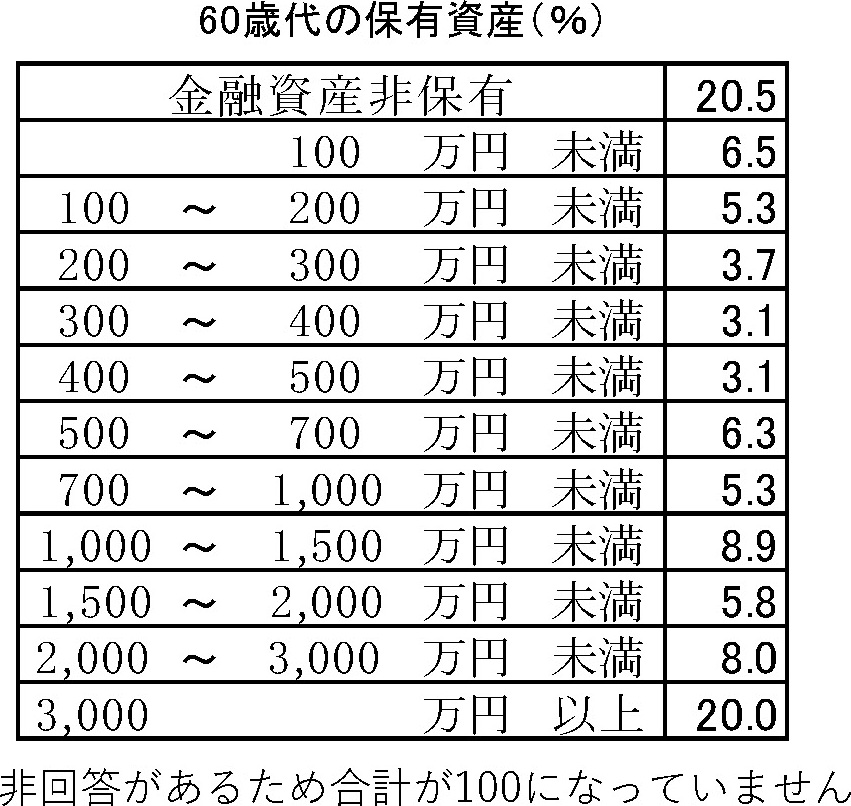

金融資産は年齢とともに増え、子育てが一段落し退職を迎える60歳代で大きく増えていることがわかります。60歳代の平均は2,033万円ですが、中央値は650万円のため、半数の世帯では金融資産が650万円以下ということになります。下表は、60歳代の保有金融資産のばらつき度合いを示しています。

20%の人が3000万円以上を保有している一方で、金融資産が200万円未満の人が30%以上を占めており、老後に不安を抱えている人が多いことがうかがえます。

同調査によると、目標とする金融資産額の平均は3,088万円で、現在の平均と比較してもかなりの隔たりがあることがわかります。

生活設計と金融資産の関係は?

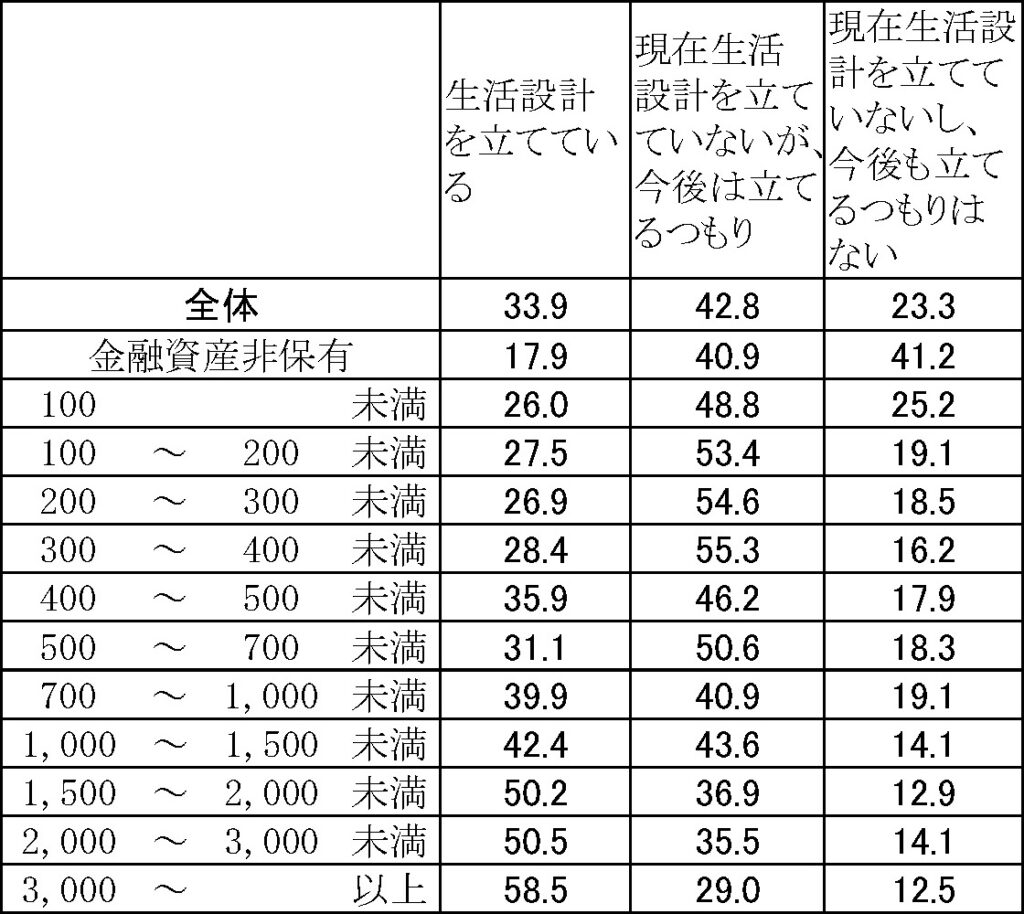

下表は、生活設計の有無と保有金融資産の関係を示しています。目標と現状の隔たりを埋めるためには計画が必要ですが、生活設計を立てている人は全体の33.9%にとどまっています。

お金があるから計画を立てるのか、計画があるからお金がたまるのかはこの表だけでは判断できませんが、金融資産を多く保有する人ほど生活設計を立てている傾向があることは明らかです。生活設計と連動する資金計画を立てることで、目標とする金融資産額を明確にし、計画的に貯蓄や運用を進めることが将来の安心につながります。

夏休みの少しまとまった時間が取れるときに、ぜひ計画を立てたり、見直したりしてみてはいかがでしょうか?