4月の安心かわら版

最新の「時間医学」を取り入れた不眠の改善法

近年注目されている医学分野、「時間医学」をご存知でしょうか。人体には時間の変化に応じた周期的なリズムが備わっています。その代表が、朝は目覚めて夜は眠くなるというリズム。

そのほかにも、血圧が高くなる時間帯や深部体温(内臓の温度)が高くなる時間帯等も、一定の周期性があることがわかっています。こうした周期性を活かして、不調の改善や予防に役立てる医学が時間医学です。

時間医学が特に重視される分野が、不眠治療。時間医学の第一人者である大塚邦明さんによれば、睡眠に関わる体の周期性の一例として次のようなものがあるといいます。

- 起床後に強い光が目に入れば、その15時間後に深い眠りが訪れる

- 起床12~15時間後は絶対に眠れない

- 眠気は12時間ごとに強くなる(午前2時と午後2時は眠気が強い)

- 睡眠を促すホルモン「メラトニン」は、3.5日周期で分泌量が変化している

こうした周期性を活かした時間医学にもとづく不眠の改善方法を、大塚さんに教えてもらいました。

その方法は次のふたつです。

1)自分に必要な睡眠時間を確認する

世の中にはショートスリーパーもいればロングスリーパーもいるように、必要な睡眠時間はその人によって異なります。そこで自分自身にはどれくらいの睡眠時間が必要なのか、確認してみましょう。

まずは10日間続けて、睡眠の記録をつけます。

毎日の寝た時間と起きた時間、途中で目覚めた場合は目覚めた時間、昼寝した場合はその時間も記録しておきます。

これを10日間続けて、10日間の睡眠時間を合計しましょう。昼寝の時間も必ず加えます。

そして、その合計睡眠時間を10で割った数が、1日当たりに必要とする睡眠時間となります。

2)1週間に1日だけ規則正しい生活を送る

睡眠ホルモンのメラトニンは3.5日周期の分泌リズムがあるため、3.5日×2=1週間の単位で睡眠を管理することもできます。

そこで1週間に1日だけ、できればきまった曜日に規則正しい1日を送るようにすると、睡眠の質が向上しやすくなります。

規則正しい1日の具体的な過ごし方について、最初に起きる時間を決めましょう。

時間医学では夜11時には就寝するのが理想的なので、そこから(1)で計算した睡眠時間を足して起きる時間を設定します。

例えば(1)が7.5時間の場合、午後11時から7.5時間を足した午前6時半を起床時間とします。

三食をきちんととることも大切です。

朝食は起床1時間以内にとり、昼食は正午、夕食は午後6時にとりましょう。

朝食、昼食、夕食のボリュームの比率は「3:3:4」となるのが理想です。

朝食後は軽くウォーキングして太陽の光を浴びると、心身がすっきりと目覚めます。

より体を激しく動かす運動は、1日のうちで最も体を鍛える効果が高まる午後5~9時の間に行うといいでしょう。

午後9時以降はマッサージやアロマ等でリラックスをして、できるだけテレビやパソコン、スマホを見ないようにして脳を休めます。そして午後11時にはベッドに入りましょう。

このようにして1週間に1日規則正しい生活を送るだけで、睡眠の質が上がり、不眠が改善されやすくなると いいます。

睡眠の質が上がれば睡眠時の疲労回復効果も高くなり、老化防止にもつながることでしょう。

新年 度からの健康習慣として、ぜひ取り入れてみてください。

監修者

大塚邦明さん

1948年生まれ。

東京女子医科大学名誉教授。

ミネソタ大学ハルバーグ時間医学研究センター特任研究員。

東京女子医科大学特定関連施設戸塚ロイヤルクリニック所長。

日本自律神経学会会長、日本時間生物学会会 長、日本循環器心身医学会会長、世界時間生物学会会長等の要職を歴任。日本における時間医学の第一人者。

近著に『最高のパフォーマンスを引き出す習慣術』(フォレスト出版)、『40代以上の女性がやってはい けないこと体内時計を味方につけて健康になる 』(春秋社)、『時間医学とこころの時計 心身ともに老化 を遅らせ、健康に導く』(清流出版)等がある。

安全運転アドバイス

警察庁の発表によると、令和2年の交通事故による死者数は2,839人で、警察庁が保有する昭和23年以降の統計で最少となりました。

そこで令和2年の交通死亡事故の主な特徴をまとめてみました。

(資料は、警察庁「令和2年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」による)

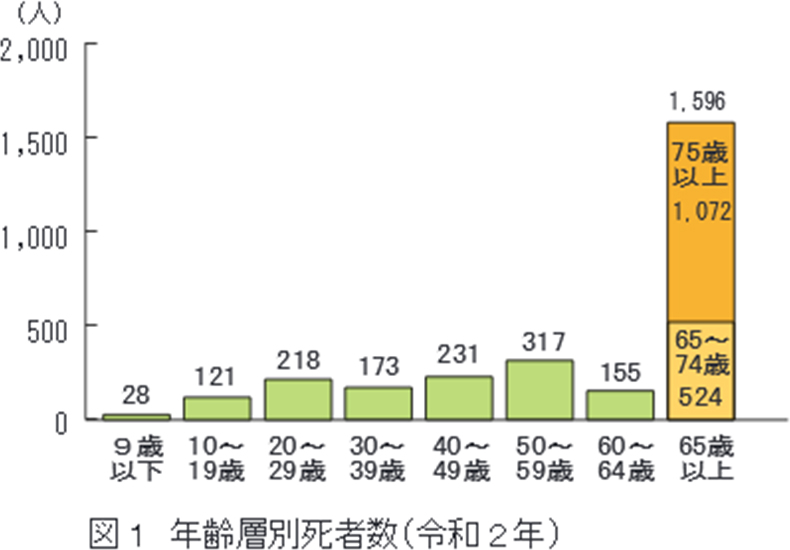

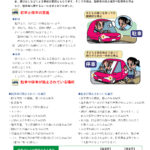

交通事故死者の過半数は65歳以上の高齢者

年齢層別に死者数をみると、65歳以上の高齢者が1,596人で(図1)、全死者数に占める割合は56.2%と過半数を占めています。

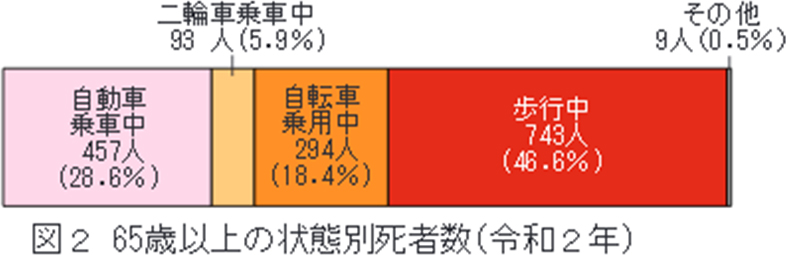

また、65歳以上の高齢者の死者数を状態別にみると、歩行中が743人(46.6%)、自動車乗車中が457人(28.6%)、自転車乗用中が294人(18.4%)、二輪車乗車中が93人(5.9%)で(図2)、歩行中と自転車乗用中を合わせると6割を超えており、この傾向は前年とあまり変わっていません。

高齢歩行者や高齢者の乗った自転車を見かけたときは、スピードを落として、その動向に十分注意しましょう。

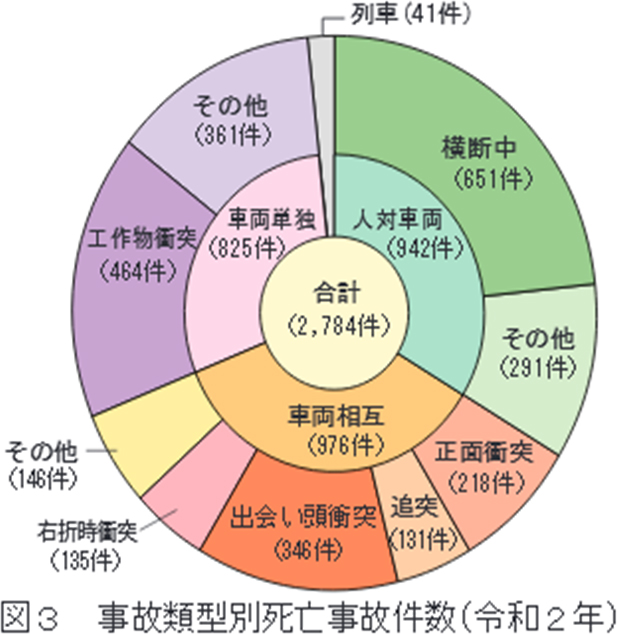

事故類型別死亡事故では、人対車両の「横断中」が全体の4分の1近くを占める

死亡事故を事故類型別にみると、車両相互が976件(35.1%)、人対車両が942件(33.8%)、車両単独が825件(29.6%)となっています(図3)。

前年に比べると、車両単独(前年26.0%)の比率が高くなっています。

事故類型の内容をみると、最も多いのは人対車両の「横断中」651件(23.5%)で全体の4分の1近くを占め、次いで車両単独の「工作物衝突」464件(16.7%)となっています。

「横断中」の歩行者の多くは高齢者と考えられます。

道路脇に高齢者を見かけたら、横断してくるかもしれないと考えて、スピードを落とす、ブレーキの上に足を乗せるなど、危険を回避する態勢をとっておきましょう。

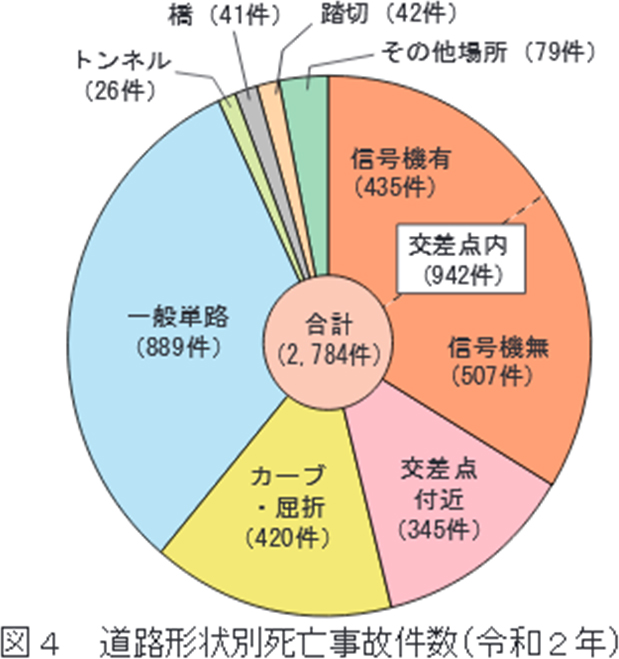

道路形状別では、交差点内とその付近が死亡事故のほぼ半数を占める

死亡事故件数を道路形状別にみると、交差点内が942件(33.8%)、交差点付近が345件(12.4%)を占め、交差点内と交差点付近を合わせると46.2%と全体のほぼ半数を占めています。

交差点内について信号機の有無別でみると、信号機無が信号機有よりも多くなっており、この傾向は前年とあまり変わっていません(図4)。

交差点とその付近は、事故が発生しやすい場所です。

交通状況に十分目を配り、起こり得る危険を予測した運転を心がけましょう。

ドライバーの視線は後方に集中しがちなため、通行してくる歩行者などを見落としたり、気づくのが遅れるおそれがあります。

バックするときでも、歩道等を横切るときには、その直前で一時停止することが義務づけられていますから、必ず一時停止して、歩道等を歩行者などが通行していないかどうかを確認する必要があります。

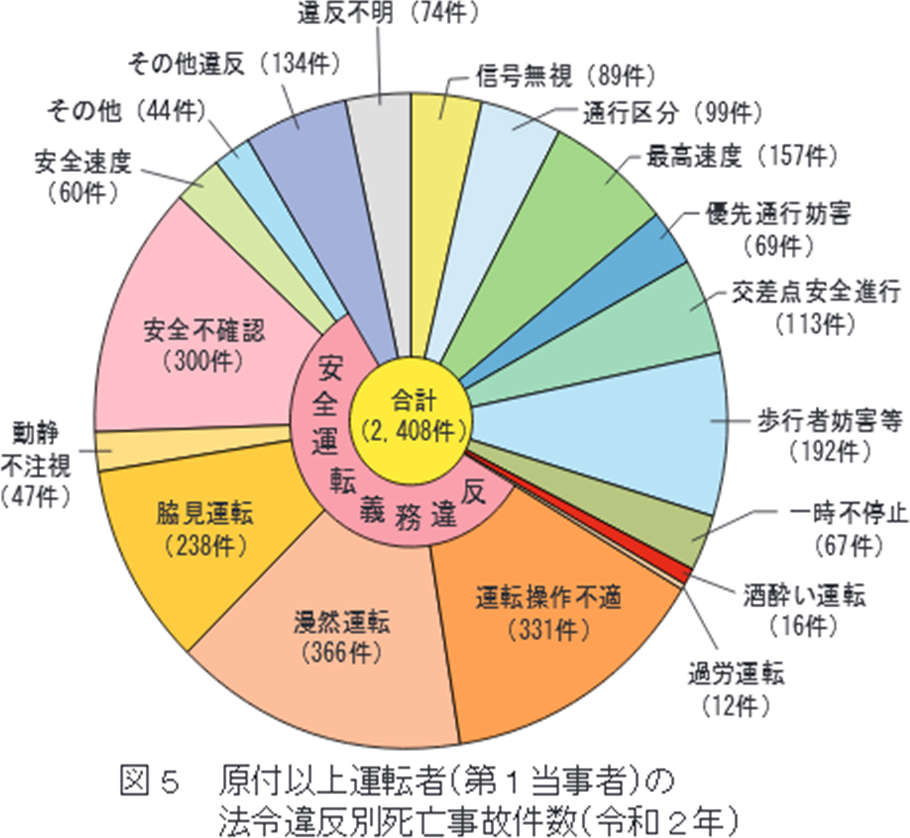

法令違反別では、「運転操作不適」や「安全不確認」が前年より比率が 高くなっている

原付以上の運転者が第1当事者となった死亡事故を法令違反別にみると、「漫然運転」が366件(15.2%)で最も多く、次いで「運転操作不適」331件(13.7%)「安全不確認」300件(12.5%)となっており、前年に比べると、「運転操作不適」(前年12.3%)と「安全不確認」(前年11.5%)の比率が やや高くなっています(図5)。

漫然運転をしないことはもちろんですが、 ハンドルやブレーキなどの運転操作にも十分注意するとともに、常に周囲の 状況に目を配り、確実な安全確認を行うようにしましょう。

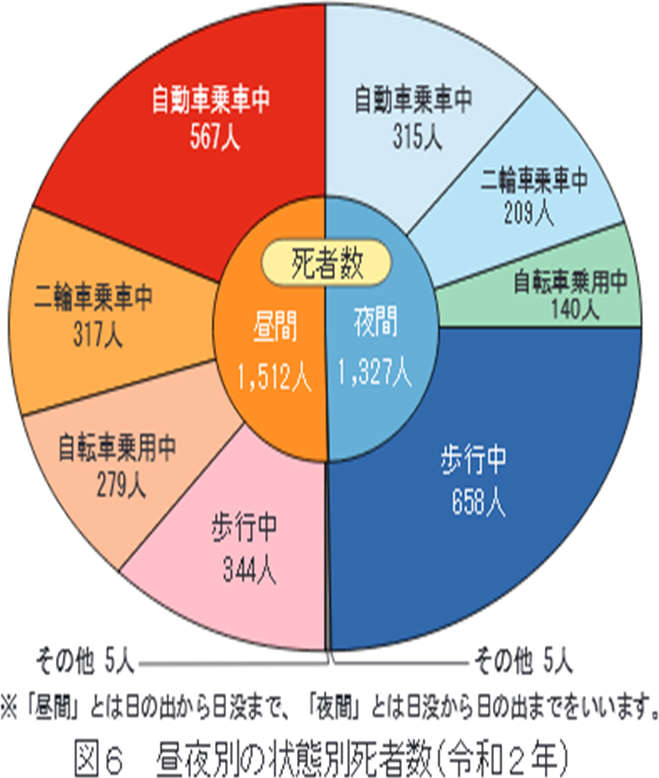

昼夜別の死者数では昼間のほうが夜間より多い

死者数を昼夜別にみると、昼間が1,512人(53.3%)、夜間は1,327人(46.7%)で、前年(昼間50.5%・夜間49.5%)に比べると、昼間の比率が高くなっています。

昼夜別・状態別でみると、昼間は自動車乗車中が567 人(20.0%)で最も多いのに対して、夜間は歩行中が658人(23.2%)で最 も多く、全死者数のほぼ4分の1近くを占めています(図6)。

夜間走行時 は、対向車と行き違うときや他車の直後、交通量の多い市街地の道路を 走行するときを除いて、こまめにヘッドライトを切り替え、できるだけ上向きにして歩行者を早めに発見するよう努めましょう。